子供のころに夢中になって育てたカブトムシ。しかし、近年のカブトムシの飼育にはいろいろな新常識がでています。あなたが子供のころの疑問点や、便利になったグッズのことなどがあるかもしれません。この記事を読んで、カブトムシの飼育にチャレンジしてみましょう!

もくじ

カブトムシが6月になっても蛹にならない

考えられる原因は、

・気温が低すぎる

・蛹になれるだけの成長ができていない(マットがうんちだらけで食べられないことによる発育不足)

カブトムシの幼虫が土から出てくる

・発酵したカブトムシ育成マットを、購入して即日開封してそこに幼虫を入れませんでしたか?

発酵した育成マットは、開封すると外の酸素とマットが化学反応を起こして再発酵をすることがあります。そのため、発酵マットの場合は買ってきたら開封をして一日ほど放置をします。

このことを、「マットのガス抜き」といいます。

ガス抜きを行わずに飼育ケースにマットを敷き詰め、幼虫を入れると、酸素不足になることがあります。

土の中が酸素不足になると、幼虫は苦しくて地表に出てきてしまうことがあるのです。

カブトムシが7月になっても出てこない

・カブトムシは蛹から羽化してもすぐには地上に出てきません。

見た目は成虫になっても、実は体の中、つまり内臓が完成するまでにはさらにもう少し時間かかるのです。

えさを食べる姿をすぐに見たい気持ちはわかりますが、実はまだ食べません。食べられないのです。

そのため餌も数日~数週間食べなくても大丈夫なようになっているのです。

無理に掘りおこしたりしないで、自分で出てくるまで待ちましょう。

準備が整ったら、自然と夜に出てきますよ。

カブトムシがホームセンターに出る時期

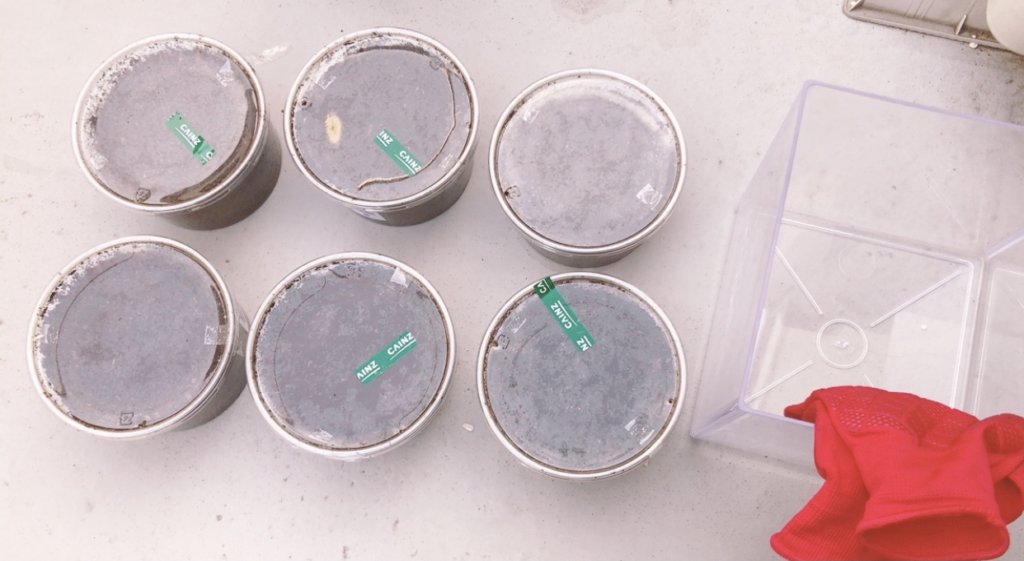

↑カインズホームさんで毎年見かけるカブトムシの幼虫は、株式会社ミタニさんです

地域によって流通に差はあるものの、関東では6月には幼虫が確実にホームセンターに出回っています。

早ければ4月下旬にも入手できます。

私の記録ですと2021年は4月24日に幼虫を購入した記録がありました(関東のカインズホームさんにて)

4月の後半になったら、お近くのホームセンターに電話をしてみると、確認してくださります。

8月にはさすがに幼虫は珍しく、ほとんどが成虫の販売のみになっています。

カブトムシホームセンターでの値段

幼虫の値段は一匹198円~398円(国産)蛹になりそうな時期は安くなる傾向があります。

ただしオスなのかメスなのか、一見してもわからない状態での販売がほとんどです。

成虫の値段は、一匹198円~600円前後です。夏が終わる頃は安くなる傾向があります。

また、オスはメスよりも高価です。

成虫のペアでの販売価格は、600円~1500円前後です。飼育ケースが小さいことが多く、カブトムシも窮屈そうです。

ペアで購入した場合は購入時のケースよりも大きなケースで飼育してください。

カブトムシの蛹って動く!?

蛹の時も、元気な蛹は動きます。いつも動くわけではありません。

特定の時に、グイングインと動くのです。

これは、カブトムシ同士が、まだ蛹になっておらず土を移動している幼虫にむけて、

「こっちに来ないで!ボクの蛹室(ようしつ…蛹で過ごすために作った部屋のこと)があるんだよ!」

というメッセージを振動で送っているのです。

このメッセージを感じた幼虫は、そこから離れたところに行きます。

こうして、近い土通しでもお互いに程よい距離感を保っておのおのが蛹になるのです。

とてもよくできていますね。

蛹の周りの蛹室は、カブトムシにとってとても大切な空間なのです。

一度壊されてしまうと、二度ともとには戻らず、最悪うまく羽化ができなくなってしまうのです。

人間が蛹を見ようと振動を与えたりした時も動きます。

不用意に蛹の体力を奪うことになったり、蛹室がこわれてしまう恐れがあるので、絶対にやめましょう。

カブトムシが成虫になったら

カブトムシが成虫になったら、無理に掘り起こしたり、すぐにえさを無理に与えたりしてはいけません。

(この記事の上の「カブトムシが7月になっても出てこない」参照)

ただし、一つの飼育ケースに複数の蛹が居た場合で、成虫になった個体が地上に出てきたら、蛹とは別のケースに入れてできる限り分けてあげましょう。

理由は、大体の個体は同じ飼育ケース内の環境であれば近い時期に蛹になり近い時期に羽化もしますが、

成虫になった活発な個体がまだ蛹の個体の蛹室を壊す可能性はゼロではないからです。

カブトムシには虫除けシート

カブトムシのケースにはコバエがわきます。

粘着シートのようなものでコバエだけをくっつけてポイする方法もありますが、もっと手っ取り早いのは「コバエを1匹もケース内に入れないこと」です。

コバエがわいてしまったケースというのは、コバエが

「ここは良い環境だな!そうだ、卵をうんじゃおう^^」

ということでそのケース内で繁殖してしまうので、いつになってもいなくならないのです。

一匹も入れずに、かつカブトムシにも害のない方法は、虫避けシートを使うことです。

100均にも売っています。

百均のカブトムシやクワガタムシのシーズンのコーナーにありますが、小さな店舗ですと取り扱いがない場合があります。

その場合は、「インテリアコーナー」に行き、押し入れなどに使う「不織布シート」を代用します。

(はさみで切る必要がありますが、通気性がありかつコバエが侵入できないので代用できるのです)

虫除けシートを使うと、飼育ケースの開け閉めがちょっとめんどくさいことになりますが、コバエが常にブンブンしていないだけでもとても良い印象になります。

虫よけシートとケースが一体化しているものもあります。ちょっと値段はしますが、そちらを購入するのも良いと思います!

土そのものを、コバエが嫌がる成分を入れたという優れものも!

カブトムシのダニを取る道具

成虫をしばらく買っていると、カブトムシの関節部分に白い動くものがいっぱい。

そう、ダニです。

昔は歯ブラシで物理的に除去するくらいしかすることができす、また夏の終わりなどは「まあ、しょうがないよね」とあきらめモードでした。

しかし最近は、そんなダニを科学的に忌避させるアイテムがあります!

カブトムシ本体に直接スプレーをする液体です。

カブトムシのマットを新品にしたときに、カブトムシのお引っ越し時にシュッとしてあげます。

土壌のダニを少なくすることもかなり有効です。

カブトムシには転倒防止の木で長生きに

カブトムシはよく転びます。

羽化したての頃は自発的に転んで仰向けになって体を乾かす意味や、まだ歩き方がうまくないという理由もあります。しかし、それ以降もよく転びます。

転ぶと一生懸命起き上がろうとして、ジタバタします。何とか起き上がれたものの、それだけでもかなりの体力を使います。それが何回も続くと、カブトムシはどんどん弱ってしまいます。

弱ってしまうと寿命を全うできなかったり、繁殖するためのパワー切れになりかねません。

そのために、ケースの中には「転倒防止の木」を入れてあげます。

丸太のような太い物よりかは、カブトムシの視点になって、いろんなところにつかまりやすい手すりになるような木があるといいです。

カブトムシが長生きするために必要なことはやっぱり〇〇にあり

カブトムシには安いゼリーよりも、栄養価の高いえさ、ゼリーを与えた方が長生きします。

まちがってもスイカや砂糖水をティッシュにしみこませたものをあたえてはなりません…

(↑小学生の私がしていたことです)

ゼリーのほかにも、バナナを与えたら秋まで長生きしたという愛好家の声もあります。

バナナは私たちも食べられますし、夏は特に体を冷やしてくれて栄養も豊富なので、一石二鳥です。

ただしバナナは傷みやすいので一晩したら食べのこしを回収します。

↓こちらはカブトムシ愛好家に有名なゼリーです。

カブトムシ飼育新常識まとめ

最新のカブトムシの飼育の新常識、あなたはいくつご存知でしたか?

野生で採取する機会はあまり多くないものの、カそれでもブトムシは多くの人の心をつかむ昆虫のひとつです。

カブトムシを少しでも長く、可愛がってあげるために、知ってほしいことを書きました。

ブログノウハウランキングブログ王ランキングに参加中!BlogPeople「趣味の世界」ブログランキング